28 6 月

公司行號差異一次看懂

0 comments

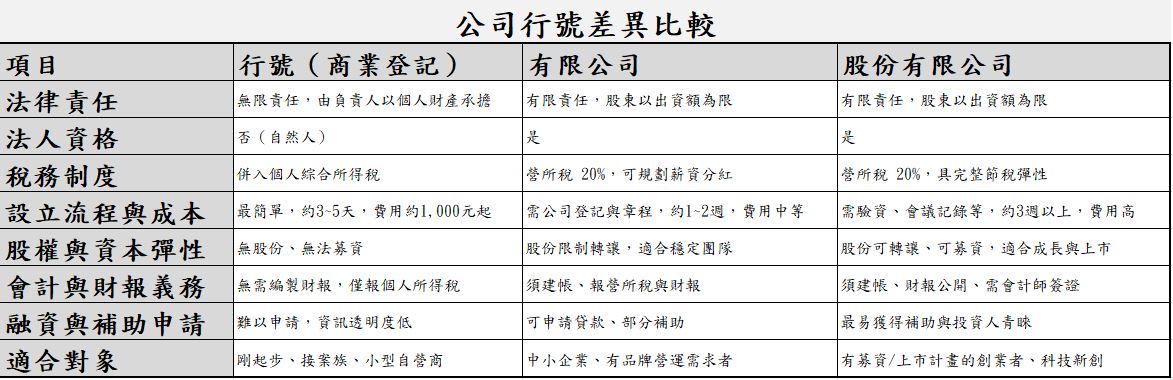

創業該選公司還是行號?一文解析法律責任、稅務制度與經營策略差異,幫你選對起步模式。

在創業起步時,選擇公司型態就像選鞋子,合不合腳會直接影響你未來走得遠不遠。不少創業者都在搜尋「公司行號差異」或「有限公司股份有限公司哪個好」,但卻常常被碎片化的資訊搞得更迷糊。這篇文章融合實務經驗與業界資料,幫助你一次搞懂行號、有限公司與股份有限公司的稅務、責任與經營差異。無論你是初次創業的新手,還是準備轉型擴張的老闆,了解不同營業型態的法律責任、報稅模式與財務規範,將幫助你在公司架構設計上做出更有效率的選擇。為了深入探討這些內容,我們將提供每一種型態的具體案例和實際操作建議,幫助你更全面地理解它們的優缺點及適用情境。

在台灣,最常見的三種營業型態分別是行號(也稱為企業社)、有限公司以及股份有限公司。三者雖同樣可合法營業,但從法律地位、責任範圍到稅負安排、資本操作等層面,皆有明顯差異。本文將以實務導向的方式深入剖析各型態的關鍵差別,並以常見創業情境作為案例輔助,協助你快速掌握選擇要點。

行號屬於自然人設立,負責人需對債務負無限責任,也就是說若公司有債務,需由創業者個人償還,風險相對較高。這對個人創業者來說雖設立門檻低,但承擔的風險極高。

公司:股東僅以出資額負有限責任

有限公司與股份有限公司皆具法人資格,股東僅以出資額為限承擔責任,創業者不需動用個人資產承擔公司虧損,風險集中於法人層級,更利於擴張與借貸。

行號的營利需併入負責人個人綜所稅,因此若營業額高,可能會讓所得稅級距拉高,增加稅負壓力。

有限公司與股份有限公司適用 20% 營所稅,可進行薪資、分紅、盈餘保留等安排,有較大稅務規劃彈性,也更利於申請補助與融資。

僅需商業登記與稅籍申請,無需章程與驗資,3~5 天即可成立,費用低廉。

需章程、公司登記、印鑑備案等程序,通常需 1~2 週,適合有明確合作夥伴或品牌策略的創業者。

程序最繁瑣,需會計師驗資、股東會記錄等,時程與費用皆較高,但具最大彈性與法遵完備性。

所有風險與權利集中於負責人,無股東制度,不適合成長型企業。

股東間關係密切,較難快速調整資本結構,但適合長期合作經營者。

具備對外募資、引進創投的條件,為規模化、上市規劃企業的首選。

無須完整財報,但也難以取得補助與吸引投資,適合接案型創業者。

有限公司與股份有限公司須報繳營所稅、扣繳所得稅與財報,對於提升公司形象與合規經營具正面效果。

如設計師、手作創業者等低成本營業者。

如小型企業、餐飲品牌、地方服務業。

如科技新創、品牌商業模式企業,尋求投資與長期擴張的團隊。

沒有一體適用的標準答案。你需要根據下列幾項核心考量:

若只是簡單營運、風險有限、稅務簡便,行號即可;若希望兼顧資產保障與經營彈性,有限公司是多數人的選擇;若你已有明確募資、擴張、或上市計畫,股份有限公司是必經階段。

創業不只是產品或服務的提供,更是一場制度設計與風險管理的實踐。從選對公司型態開始,你就邁出了正確的第一步。

選擇適合的營業型態不該只是憑直覺,更需要結合稅務、法律與經營策略的綜合判斷。如果你對於「該設立行號還是公司」仍有疑問,或想針對自己的情況做進一步分析——

👉 歡迎與我們聯繫,讓記帳士團隊為你量身規劃設立策略與節稅方案。

📩 加入 LINE 官方帳號 或 填寫諮詢表單,我們將提供你最適合的起步建議,讓你在創業路上走得更穩、更遠。

Tags

工作階段已到期

請重新登入。 登入頁面會在新分頁中開啟。完成登入後,便可以關閉分頁並返回這個頁面。